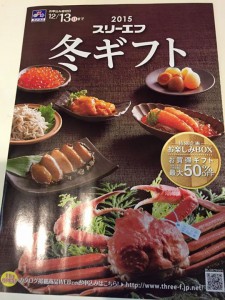

こんにちは☆朝晩すっかり寒くなってきましたね。 もうお歳暮カタログの季節になりました。 コンビニのスリーエフさんのギフトカタログで 当店のギフトを取り扱っていただいております。 今回から2つのサイズをご用意しておりますので ご予算や先様のお人数に合わせてお選びいただける ようになりました。 是非スリーエフさんでギフトカタログをご覧下さい!

【販売情報】「商標登録 戸田の渡し」リニューアルして販売再開です。

【二十四節気】秋分(しゅうぶん) 9月20日 彼岸入り 中日9月23日

【催事販売情報】9月8日(火)よりイトーヨーカドー錦町店「彩の国うまいもの市」が開催されております。

【二十四節気】白露(はくろ)二十四節気の第15節 9月7日頃

【商品情報】今年の川越芋そろそろ収穫時期です。

【二十四節気】処暑(しょしょ)二十四節気の第14節 8月23日頃

処暑(しょしょ)は、二十四節気の第14。 七月中(通常旧暦7月内)。 現在広まっている定気法では太陽黄経が 150度のときで8月23日ごろ。 暦ではそれが起こる日だが、天文学ではその瞬間とする。 恒気法では冬至から2/3年(約243.4906日)後で8月23日ごろ。 期間としての意味もあり、この日から、次の節気の白露前日までである。 西洋占星術では、処暑を処女宮(おとめ座)の始まりとする。 暑さが峠を越えて後退し始めるころ。 『暦便覧』では「陽気とどまりて 初めて退きやまむとすれば也」と説明している。 二百十日・二百二十日とともに台風襲来の特異日とされている。

【販売情報】夏休みのお知らせ

残暑お見舞い申し上げます。 当店は8月19日(水)、20日(木) 24日(月)、25日(火)26日(水) とお休みをいただきます。 この期間のギフト商品のお買い求めは AEON北戸田店 AEON与野店 イトーヨーカドー錦町店 各銘店コーナーで承ります。

【二十四節気】立秋(りっしゅう)二十四節気の第13節 8月7日頃

立秋(りっしゅう)は、二十四節気の第13。七月節(旧暦6月後半から7月前半)。現在広まっている定気法では太陽黄経が135度のときで8月7日ごろ。暦ではそれが起こる日だが、天文学ではその瞬間とする。恒気法では冬至から5/8年(約228.28日)後で8月7日ごろ。 期間としての意味もあり、そのように用いる場合は、この日から、次の節気の処暑前日までの期間を指す。 初めて秋の気配が現れてくる頃とされる。七月節(旧暦7月)。『暦便覧』では「初めて秋の気立つがゆゑなれば也」と説明している。夏至と秋分の中間で、昼夜の長短を基準に季節を区分する場合、この日から立冬の前日までが秋となる。暦の上ではこの日が暑さの頂点となる[1]。翌日からの暑さを「残暑」といい、手紙や文書等の時候の挨拶などで用いられる。また、翌日から暑中見舞いではなく残暑見舞いを出すことになる。藤原敏行は「秋来ぬと目にはさやかに見えねども 風の音にぞおどろかれぬる」(古今和歌集)と詠んだ。この日に至っても梅雨が明けない場合は「梅雨明け」の発表はされなくなる。それゆえに、東北地方などでは「梅雨明けなし」となることがある。

【二十四節気】大暑(たいしょ)二十四節気の第12節 7月23日頃

大暑(たいしょ)は、二十四節気の第12。六月中(通常旧暦6月内)。現在広まっている定気法では太陽黄経が120度のときで7月23日ごろ。暦ではそれが起こる日だが、天文学ではその瞬間とする。恒気法では冬至から7/12年(約213.06日)後で7月23日ごろ。期間としての意味もあり、この日から、次の節気の立秋前日までである。西洋占星術では、大暑を獅子宮(しし座)の始まりとする。

快晴が続き、気温が上がり続けるころ。 『暦便覧』には「暑気いたりつまりたるゆえんなればなり」と記されている。 夏の土用が大暑の数日前から始まり、大暑の間じゅう続く。 小暑と大暑の一か月間が暑中で、暑中見舞いはこの期間内に送る。大寒と互いに半年後・半年前である。小寒と小暑も同じ関係である。

天の川

amano-gawa

【商品情報】レセプション用 季節商品 金魚鉢

季乃杜ではご希望の予算に応じてパーティー レセプションの返礼商品を承っております。

金魚鉢 kinngyonohachi

【メディア掲載御礼】埼玉県公式観光雑誌 「ちょこたび埼玉」に掲載されました。

【二十四節気】小暑(しょうしょ)二十四節気の第11節と五節句 七夕 7月7日頃

夏至(げし)は、二十四節気の第10節 一年で最も日照時間が長い。五月中(旧暦5月内) 現在広まっている定気法では太陽黄経が90度のときで6月21日ごろ。 日本の大部分では梅雨のさなか。北半球では一年中で一番昼が長く夜が短い日である。 『暦便覧』には「陽熱至極しまた、日の長きのいたりなるを以てなり」と記されている。

〜五節句 七夕の節句(しちせきのせっく)〜 古くは、「七夕」を「棚機(たなばた)」や「棚幡」と表記した。これは、そもそも七夕とはお盆行事の一環でもあり、精霊棚とその幡を安置するのが7日の夕方であることから7日の夕で「七夕」と書いて「たなばた」と発音するようになったともいう。元来、中国での行事であったものが奈良時代に伝わり、元からあった日本の棚機津女(たなばたつめ)の伝説と合わさって生まれた言葉である。そのほか、牽牛織女の二星がそれぞれ耕作および蚕織をつかさどるため、それらにちなんだ種物(たなつもの)・機物(はたつもの)という語が「たなばた」の由来とする江戸期の文献もある

【二十四節気】「夏越の祓」(なごしのはらえ)と「氷の節句」 6月30日

一年の前半の最終日に行われる神事が「夏越の祓」。 十二月の晦日に行われる大祓「年越の祓」とともに 日々の暮らしの中で知らず知らずに犯したであろう過ち 心身の穢れを祓い清め、無病息災を祈ります。

水無月 〜みなずき〜 minazuki 「氷の節句」または「氷の朔日」といわれ、室町時代には幕府や宮中で年中行事とされていました。この日になると、御所では「氷室(ひむろ)」の氷を取り寄せ、氷を口にして暑気を払いました。「氷室」とは冬の氷を夏まで保存しておく所のことで、地下など涼しいところを利用して作られた、昔の冷蔵庫のような場所です。宮中では氷室の氷の解け具合によってその年の豊凶を占ったといいます。昔は氷室の氷を口にすると夏痩せしないと信じられ、臣下にも氷片が振舞われたようです。しかし、庶民にとっては氷など簡単に食べられるものではありませんでしたので、宮中の貴族にならって氷をかたどった菓子が作られるようになりました。これが水無月です。水無月の三角形は氷室の氷片を表したもので、上の小豆は悪魔払いの意味を表しています。暑気払いを兼ねた「水無月」は暑い夏を乗り越える吉祥菓です。

【販売期間】5月20日〜6月30日頃まで