9月17日〜18日の2日間 戸田漕艇場催事出店

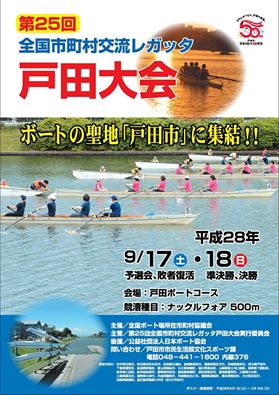

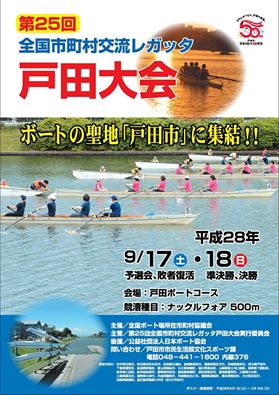

戸田漕艇場で行われる『全国市

9月17日〜18日の2日間 戸田漕艇場催事出店

戸田漕艇場で行われる『全国市

【8月定休日】 8月の定休日8月17日(水)18日(木) 8月28日(日)〜8月31日(水)になります。

7月8日(金)、9日(土)

10:00よりビーンズ戸田公園2Fにて催事販売いたします。

毎年お世話になっているコンビニのスリーエフさまの母の日・父の日ギフトの受付が始まりました!今回のカタログでは初めて大福セットの販売もやらせていただきます。もちろん『河童の金さん』のギフトもあります!WEBでもお申し込みいただけるようなのでぜひご利用ください!

22日(金)〜23日(土)の日間限定の出店です。